“우리는 해외에 영토가 제법 있어요. 정히 힘들어지면 (남태평양의) ‘누벨 칼레도니(뉴칼레도니아)’만 팔아도 빚을 꽤 줄일 수 있을 겁니다. 한국은 해외 영토가 있는 나라는 아니죠?”

한 방 맞은 느낌이었다. 제국주의 시대에 해외에 쌓아둔 자산이 재정 버팀목이라는 설명에 한국은 처지가 다르다는 걸 실감했다. 영국은 비상시에 대영박물관 문화재들을 매각하면 큰돈을 융통할 수 있다. 해외에서 뜯어낸 자산이 없는 그리스는 부채의 늪에서 탈출하려고 자국 섬들을 외국 자본에 팔았다. 그리스 최대 항구인 피레우스항 운영권은 중국에 넘어가 있다.

숫자에 현혹되면 진실을 놓칠 수 있다. 포퓰리스트들은 이걸 노린다. GDP 대비 국가채무 비율을 다른 나라와 비교하며 돈을 더 뿌려도 된다고 주장한다. 그러나 국가의 살림 상태는 한 가지 숫자로만 단순 비교할 수 없다. 혈압만 비교해서 사람 간 건강 상태를 비교하기 어려운 것과 비슷한 이치다. 재정 상태를 판단하려면 나랏빚 계산 방식, 인구 추이나 산업구조 변화 등 여러 조건을 두루 고려해야 한다.

국가채무 비율만 맹신한다면 일본처럼 250%가 넘어도 무방할 것이다. 현실은 그렇지 않다. 일본은 자본 이탈의 위험이 적은 특징이 있다. 엔화에 대한 해외의 신뢰가 높고 일본 국채의 대부분이 자국 내에 머물기 때문이다. 반면 상당수 나라들은 일본보다 훨씬 낮은 채무 비율로도 비상벨이 울린다. 스페인이 2011년 남유럽 재정위기로 휘청거릴 때 국가채무 비율은 69%였다.

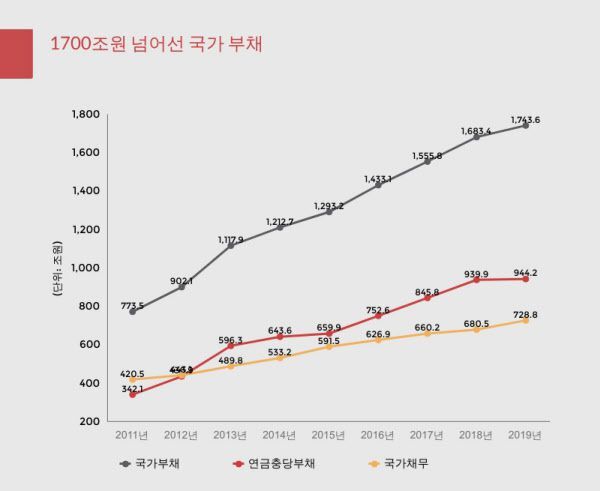

한국의 재정 상태를 볼 때 당장 보기 좋은 채무 비율만 눈에 들어오면 오판하기 쉽다. 달러·유로·파운드·엔화를 쓰는 나라들과 원화를 쓰는 우리를 같은 선상에 놓고 볼 수 없다. 우리 정부는 공기업에 부채를 떠밀어 놓았고, 공무원·군인연금을 주기 위한 미래의 빚인 충당부채가 1000조원을 넘었다. 또 가계부채가 폭발적으로 늘었다. 곧 건강이 나빠질 게 뻔한 사람과 비슷하다.

국가채무 비율만으로 나라 살림이 좋다고 주장하는 건 혈압, 맥박, 체온 등 여러 생체 사인 중 하나만 들이대며 건강하다고 우기는 것과 같다. 설령 어떤 건강 지표가 정상 범위라고 하더라도 짧은 시간 내에 갑자기 악화됐다면 그건 이상 징후가 생긴 것이다. 우리의 국가채무 비율은 5년 새 10%포인트 이상 늘어 올해 50%를 넘겼고, 이후 증가 속도는 더 빨라진다. 채무 비율이 아직 낮으니 돈을 더 뿌리자는 주장에는 우리 모두를 지옥으로 끌고 갈 위험한 함정이 도사리고 있다.

'한국' 카테고리의 다른 글

| 대장동 ‘고성’ 격돌… 李 “특검 동의하냐” 尹 “검찰이 덮었잖나” (0) | 2022.03.03 |

|---|---|

| 이주열 총재 마지막 금통위, 금리 동결… ‘8년 연임’ 다음달 종료 (0) | 2022.02.25 |

| 영문 Windows를 한글 Windows로 바꾸는 방법 (0) | 2022.02.13 |

| 입국 후 격리면제자, PCR 2회 외 자가키트로 2회 추가 검사해야 (0) | 2022.02.12 |

| “아파트 매매량 추월하더니”… 지난해 서울서 팔린 주택 절반은 ‘빌라’ (0) | 2022.02.10 |