입력 : 2016.07.25 07:00 | 수정 : 2016.07.25 11:06 서울 논현동에 40억원대의 상가를 보유하고 있는 치과의사 출신인 박모(73)씨. 박씨는 변호사와 함께 유언장을 작성하다 상가를 부인과 자녀에게 증여해 주기로 결심했다. 입지가 서울 강남대로 변이어서 시세가 계속 오르는데, 나중에 세금 부담이 더 커지진 않을까 걱정됐기 때문이다. 두 자녀의 나이가 40세를 넘었다는 점도 사전 증여를 부추긴 요인이었다.

박씨는 “사후에 상가를 물려주면 세금으로만 20억원을 내야 하는데, 사전 증여를 하면 세금을 절반 정도만 내면 된다”면서 “현행법상 상속은 사망 시점으로부터 10년 내 증여받은 재산도 다 합쳐서 상속세로 내야 한다니 건강할 때 증여할수록 이득 아니냐"고 말했다.

- ▲ 그래픽=이진희 디자이너

생전에 자녀에게 재산을 물려주는 증여가 대세로 자리잡고 있다. 지난해 증여 신고세액은 2조원을 뚫어 사상 최대치를 기록했다. 증여세를 신고한 사람은 9만8045명에 달했다. 금융업계는 정부 통계에 잡히지 않는 사례까지 포함하면, 연간 15만명 이상이 증여를 하는 것으로 보고 있다.

저금리 기조로 수익 내기가 어려워지면서 절세를 중시하는 재테크 흐름이 확산된 것이 증여 확산의 이유로 꼽힌다. 한국이 부모와 자식이 함께 늙어가는 고령화 사회로 진입하는 것도 영향을 미치고 있다. 기대수명이 100세까지 늘어 상속 시점이 점점 늦어지다 보니 자녀가 젊을 때 재산을 물려주는 증여를 택하는 것이다.

전문가들이 꼽는 최신 증여 트렌드는 칠·건·부(70대가 건강할 때 부동산을 자녀에게 물려준다는 뜻으로, 칠십과 건강, 부동산의 앞글자를 딴 것)다.

김근호 하나금융지주 상속·증여센터장은 “50~60대엔 관심이 없던 자산가도 70대가 되면 세금 부담 없이 자산을 이전할 수 있는 증여에 관심을 갖는다"면서 “특히 사망 시점에 임박한 때가 아니라 건강할 때 미리 증여해야 향후 상속세를 합법적으로 줄일 수 있다"고 강조했다.

◆ 증여 신고액 4년 만에 41% 증가… 증여세 신고 연간 10만명

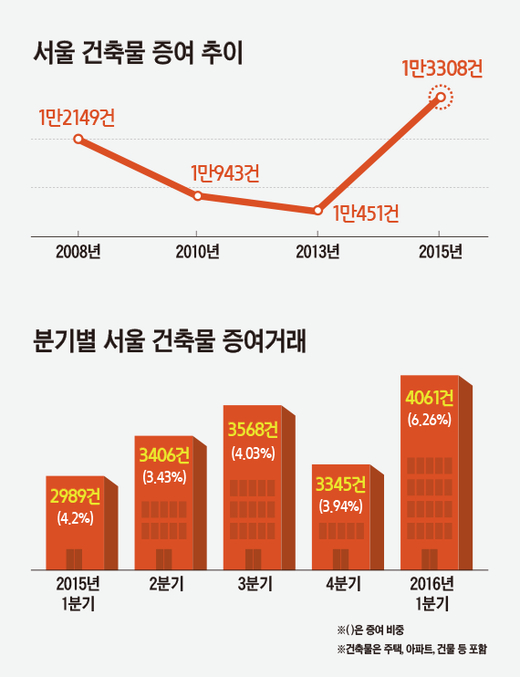

- ▲ 그래픽=조선DB

상속 대신 증여를 택하는 이들이 느는 건 세수 추이를 봐도 알 수 있다. 상속세와 증여세 모두 증가하는 추세지만, 규모나 증가율 면에선 증여세가 압도적으로 많다.

국세청이 최근 발간한 국세통계연보에 따르면, 지난해 전국의 증여 신고세액은 2조3628억원으로 사상 최대치를 기록했다. 2012년(1조 6392억원)과 비교하면 41%(6876억원) 증가했다. 증여세 신고 인원도 2012년 7만7780명에서 2015년 9만8045명으로 4년간 2만명이 늘었다.

반면 상속 신고액은 2012년 1조270억원, 2013년 1조510억원, 2014년 1조533억원 등 제자리 걸음이다.

금융회사를 찾는 고객들도 상속보다는 증여 상담을 많이 받는 것으로 나타났다.

하나금융지주 상속·증여센터가 올해 상반기(1~6월) 상담 사례 6800건을 분석한 결과를 보면, 증여 상담이 전체의 31%로 상속(16%)보다 훨씬 많았다.

◆ 자산가들, 상가·빌딩 증여 선호

- ▲ 그래픽=이진희 디자이너

상속세나 증여세는 세율이 높은 만큼 절세 방법도 다양하다. 상속 재산이 30억원을 넘을 경우 상속세를 낼 때 최고세율인 50%를 적용받는다. 자산가들이 증여를 통해 상속세를 줄이는 데에 골몰하는 이유가 바로 높은 세율 때문이다.

자산가들이 선호하는 증여 수단은 부동산이다. 부동산을 가족들과 공동 명의로 보유하는 방식이다. 명의를 통한 증여는 절세 효과도 있고, 증여자가 사망할 때까지 발언권도 유지할 수 있다. 아파트 같은 거주용 부동산보다는 상가나 빌딩 등 수익형 부동산의 절세 효과가 더 크다.

박준오 삼성생명 강남FP센터장은 “주택은 시세가 공개되기 때문에 시세대로 증여세를 내야 한다”며 “보통 토지는 공시지가, 건물은 기준시가로 감정가를 매기기 때문에 시세의 절반 수준으로 감정가가 나오는 경우가 많다”고 설명했다.

부부간 증여의 경우 6억원까지는 면세해 주는 규정도 절세 수단으로 활용된다. 경기도 광주에서 중소기업을 운영하는 강모(70)씨가 이런 경우다. 강씨는 보유하고 있던 30억원 상당의 빌딩을 최근 아내와 자녀에게 증여했다.

아내에게 증여한 지분은 10억원. 원래는 세율 40%를 적용해 4억원의 증여세를 내야 하는데, 6억원 면세 금액을 뺀 나머지 4억원에 대한 세금만 냈다. 금액이 줄어든 만큼 적용 세율도 30%로 내려갔다. 강씨는 이런 방식으로 2억원의 세금을 아꼈다. 성인 자녀는 5000만원까지 증여세가 면제된다.

박합수 KB국민은행 도곡스타PB센터 수석부동산전문위원은 “부부 6억원, 성인자녀 5000만원 등의 증여 기본 공제를 활용하거나, 증여를 통해 사전에 재산을 분산하면 사후 상속세를 낼 때보다 세금 인하 효과를 볼 수 있다”고 말했다.

◆ 70대가 증여 적기… 장기 플랜 없이 물려주면 낭패

통상 전문가들은 70대를 증여 적기(適期)로 꼽는다. 증여세는 10년 합산으로 과세하고, 사망 시점에서 10년 이내 증여한 재산은 상속 재산으로 분류된다. 적어도 10년 전에 증여를 해야 절세 효과를 볼 수 있다는 얘기다.

황재규 신한은행 미래설계센터 세무사는 “거액 자산가가 증여 후 10년 내 사망할 경우 증여세가 아닌 상속세를 내야 한다”며 “건강 상태로 본다면 70대 초중반이 증여의 최적 타이밍이라고 본다”고 했다.

증여 계획을 꼼꼼히 짜는 것도 중요하다. 전문가들은 생전 자녀에게 전 재산을 증여하거나, 특정 자녀에게 많은 재산을 증여하는 것은 위험하다고 조언한다. 실제로 장기적인 계획 없이 증여를 했다가 법적 분쟁까지 이어지는 경우도 늘고 있다.

방효석 변호사(KEB하나은행)는 “어떤 방식으로 재산을 증여하느냐에 따라 납부해야 할 세금도 큰 차이가 난다”며 “증여는 30년 이상 장기 계획을 갖고 미리 준비하는 것이 좋다”고 말했다.

'기타 > 세금' 카테고리의 다른 글

| 부유층 탈세 악용되는 ‘꼬마빌딩’ (0) | 2017.11.17 |

|---|---|

| 증여세 한푼 안내고 아들에게 부동산 넘겨주려면… (0) | 2017.07.16 |

| 해외 은닉 재산 칼 빼들자…6개월간 5129억 '자진 신고' (0) | 2016.04.26 |

| 한국과 미국 현금 반출시 (0) | 2016.02.17 |

| 재외동포재산반출절차 (0) | 2016.02.17 |