http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1003&nNewsNumb=20151018493&nidx=18494

코가 닿도록 엎드려 절하는 민족은 한국인과 일본인뿐인 이유는...

이번 박근혜 정부 역시 ‘문화융성’을 내걸고 있다. 김영삼 정부 이래 역대 정권마다 ‘문화’를 강조해 왔다. 한데 그 내용을 보면 대부분 우리 문화의 우수성을 널리 알려 한국의 위상을 높이고 관광수입도 늘려 보자는 데에 있다. 그렇지만 문화도 문화 나름이다. 이젠 어떤 문화를 융성시켜야 할지에 대한 고민이 있어야 한다. 문화에도 품격이 있다. ‘문화융성’이든 ‘문화창조’든 바른 자세에서 시작해야 한다.

|

| 악수의 정품격 모델 폼. 엘리자베스 영국여왕(왼쪽)과 악수하는 마릴린 먼로. 인사(인격)에 계급 없다! |

말 그대로 신사란 문무겸전(文武兼全)의 완전한 인격을 갖춘 사람이다. 그러니 왕족이나 부유한 귀족의 자제가 아니면 위와 같은 신사의 요건을 두루 갖춘다는 건 불가능한 일이겠다. 현대에 이르러서는 학자, 의사, 변호사, 외교관 등 상위의 전문직업을 가지면서 적당한 교양과 지성을 갖춘, 그리고 서너 가지의 취미활동이 가능한 사람을 통상적으로 신사라 부른다.

외향적으로는 세련된 몸가짐이 필수다. 그중 가장 먼저 눈으로 확인하는 신사의 요건이 바로 똑바른 몸자세다. 이게 안 되면 짝퉁 신사, 바로 탈락이다. 띠를 두를 자격이 없는 것이다.

신사의 자격, 신사의 품격

외국 영화를 보다 보면 사람들이 계곡이나 운동장에서 물을 마시는 장면이 종종 나온다. 이때 물을 떠먹을 도구가 없어 어떤 이는 손바닥으로 받아서 먹기도 하고, 또 어떤 이는 엎드리거나 고개를 틀어 수도꼭지에 직접 입을 갖다 대고 마신다. 한데 많은 한국인은 이런 장면을 그저 대수롭지 않게 여긴다.

한국 영화에서는 이럴 때 주인이나 하인이나 똑같이 엎드려 직접 입을 대고 물을 마신다. 바로 이런 사소한 장면 하나가 영화를 망치는 줄을 감독, 배우는 물론 관람객 누구도 알아채지 못한다. 하여 그 영화 한 편으로 외국인들은 한국을 아직도 미개한 나라로 인식해 버린다.

결국 기록적인 제작비를 들여 꽤 잘 만들었다고 자부하는 영화임에도 불구하고 도무지 해외로 수출을 못하는가 하면, 관객 천만 명을 돌파한 영화도 해외에선 시큰둥한 이유가 여기에 있다. 아시아를 휩쓸고 있는 한국의 인기 드라마도 선진국에는 못 들어간다. 글로벌 시각에서 보면 무(無)매너, 짝퉁이기 때문이다. 불행히도 한국인들만 그 사실을 모르고 주머닛돈 모아다 바치며 흐뭇해한다.

《성경》의 〈사사기(師士記)〉 제7장에 기드온의 삼백 용사 이야기가 나온다.

기드온이 그를 좇아온 백성들을 모두 모아 골짜기 반대편의 적과 대치하게 되었다. 그러자 여호와께서 백성들이 너무 많은즉, 두려워하는 자는 돌려보내라 하니 이만이천 명이 돌아가고 남은 자가 일만 명이었다. 그러나 여호와께서 다시 그 일만 명도 너무 많다며 그들 모두를 강가로 데려가 물을 마시게 하였다.

하여 그 백성들 가운데 개처럼 엎드려 물을 마신 자와 무릎을 꿇고 물을 마신 자들을 가려 모두 돌려보내고 나니 남은 자가 삼백 명뿐이었다. 손으로 물을 떠서 마신 자들이었다. 여호와께서는 그 삼백의 용사들에게 야습할 것을 명해 적을 물리쳐 승리를 거두게 하였다.

그들은 물을 마시기 위해 머리를 숙이지도, 또 무릎을 꿇지도 않고, 쪼그려 앉되 바른 자세에서 손바닥으로 물을 떠 입에 갖다 대어 핥아먹었다. 그리고 물을 마시면서도 눈길은 강 건너편의 적을 주시했다. 그래서 고개를 숙이지 않았던 것이다.

전사(戰士)에겐 찰나의 방심도 허락되지 않는다. 어떤 상황에서도 긴장을 늦추거나 목표물을 놓치는 법이 없다. 글로벌 비즈니스 전사 역시 이런 정신과 자세로 협상테이블에 앉아야 한다.

절(拜禮)의 글로벌 인식코드는 항복, 사죄, 복종

|

| 지난 2010년 7·28 재·보선에서 예상외의 승리를 거둔 한나라당 지도부가 여의도 당사 선거 상황실에서 국민들에게 감사의 큰절을 하고 있다. 글로벌 스탠더드로 보면 큰절은 ‘사죄’의 표시이다. |

유길준의 《서유견문(西遊見聞)》 회고에 의하면 1883년 조선 최초의 외교 사절단 보빙사(報聘使)의 정사(正使) 민영익(閔泳翊)은 태평양을 건너 미국으로 가는 배 속에서 일정 내내 유학(儒學) 책을 읽으며 공자왈 맹자왈 하였다고 한다. 드디어 9월 18일, 뉴욕의 한 호텔 대회의장에서 미국 제21대 체스터 아서 대통령이 비스듬히 지켜보고 있는 가운데 마룻바닥에 엎드려 머리를 조아려 예를 올렸다.

그로부터 130년이 지났건만 아직도 이 나라 지도자들과 관료들은 허리, 어깨를 못 펴고, 고개를 들어 상대의 눈을 똑바로 쳐다보지 못하고 있다.

코가 땅바닥에 닿도록 납작 엎드려 절하는 민족은 전 세계에서 일본인과 한국인뿐이다. 아이러니하게도 동양 예법의 종주국인 공자의 나라 중국에서도 이런 인사법은 없다. 한데 왜 이 두 나라만 그 같은 인사법이 일상화되었을까?

그 첫째 원인은 오랜 사대(事大)문화 때문이겠고, 다음은 방에서 신을 벗게 되는 온돌방과 다다미방 때문일 것이다. 특히나 한민족은 중국인들보다 더 납작 엎드려서 중국인들이 보기에 기특할 정도로 예의 바른 오랑캐라는 인식을 심어 주려 했던 것 같다. 동방예의지국(東方禮義之國)이란 곧 동방배례지국(東方拜禮之國)인 셈이다. 그렇게 해서라도 오랑캐 딱지를 떼고 문명국으로 대접받고 싶었던 것이다.

한데 불행히도 21세기 한국인들이 글로벌 무대로 나가는 데에 있어 가장 큰 걸림돌이 바로 이 절(拜)이다.

인간을 포함해 무리지어 사는 동물세계에서 서열 확인은 필수다. 이때 승복의 표시로 가장 많이 쓰는 방법이 자세를 낮추는 것이다. 특히 개과(科)나 고양이과에 속하는 포유류들 사회에선 강자에 대한 복종의 표시로 눈을 내리깔고 머리를 숙여 자세를 낮춘다. 우리가 일상에서 사용하고 있는 절 역시 이 동물적 시절의 습관이 나온 것이다. 그러다가 차츰 문명화하면서 장유(長幼), 계급, 직위, 서열을 확인하는 인사법으로 진화한 것이다. 이후 큰 절은 신(神)이나 신에 버금가는 절대권력자에게 바치고, 대신 동등한 인간끼리는 일상에서 주고받는 가볍고 다양한 인사법들을 만들었다.

땅바닥에 엎드리는 인사법을 불편하게 여기면서 그에 상응하는 인사법을 찾게 된다. 바로 읍(揖)이다. 두 손을 맞잡아 상대방을 향해 앞으로 들어올리는 방식이다. 손(팔)이 곧 지면(地面)! 그러니까 올리는 높이만큼 자신을 낮춘다는 의미이다.

한데 한국의 큰 절은 두 손을 이마에 댄 것으로도 부족해 그 상태에서 다시 무릎 꿇고 엎드려 땅바닥에 이마를 찧는다. 복종과 숭배의 표시로 인류사에서 가장 극진한 인사법이다.

자세가 곧 인격이다

아무튼 이런 봉건적인 인사법도 서양에선 계몽주의 시대에 인간은 그 개개인이 존엄하고 서로 평등하다는 인격(인권)사상이 생겨나면서 사라지게 되고 일부 전통적 의례에만 남았다. 인간은 눈으로 교감하고 언어로 소통하고 손으로 의사표시를 할 줄 아는 동물이다. 해서 서구 선진사회에선 일찌감치 온몸으로 하는 인사법을 짐승 내지는 노예의 인사법으로 여겨 내다버린 것이다.

한국의 선비적(文士的)인 시각에선 무릎을 꿇는 건 큰절, 허리를 굽히는 건 반절이기 때문에 무의식적으로 무릎을 꿇는 것보다 허리를 굽히는 것이 덜 굴욕적이라 여긴다. 반면 서구에선 허리를 굽히는 것을 오히려 더 굴욕적으로 여기는 기사적(騎士的) 시각을 갖고 있다. 해서 눈높이를 낮춰야 할 적엔 허리 대신 무릎을 구부려 바른 자세를 유지한다. 바른 자세는 자신의 인격이기 때문이다.

아무러면 그렇다 하더라도 우리끼리야 누천 년 동안 해 오던 관습이니 누가 뭐라 하지 않겠지만, 문제는 글로벌 시대를 맞아 한국인들의 이런 전통적인 인사법이 선진 문명사회권에선 비인격적으로 받아들여진다는 데에 있다.

인본주의적(人本主義的) 관점에서 인사란 서로가 소통 가능한 동등한 인격체임을 확인하고 인정하는 행위이지 나이, 신분, 우열을 확인하는 절차가 아니다. 하여 중국에서조차 이 구시대의 굽신인사법을 문화대혁명 과정에서 일거에 철폐시켜 버렸다. 그러나 한국은 무역 1조 달러 대국으로 올라선 지금까지도 ‘인사’는 곧 ‘절’이라는 봉건적 등식을 자동 적용하는 바람에 좀체 글로벌 무대에서 바로 서지를 못하고 있다. 해서 상대를 바로 쳐다보지도 못할뿐더러 악수를 하거나 건배를 할 적에도 저도 모르게 허리가 굽혀지고 고개가 숙여지며 눈을 내리까는 바람에 짐승격(格) 내지는 하인격(下人格)임을 자초하고 있는 것이다.

이 봉건시대의 유습(遺習)을 고치지 않고는 제 아무리 ‘비정상의 정상화’를 외쳐 본들 선진 시민들에겐 그저 사회 발전단계 미성숙자들의 푸념으로밖에는 들리지 않는다. 제아무리 경제성장을 해도 아직 식민지인 근성, 사대 근성의 때를 못 벗겨낸 것으로 여겨질 뿐이다.

자세가 곧 마음이다

한국 청소년들의 공부하는 자세가 나빠 척추가 많이 휘었다고들 걱정이다. 그때마다 전문가들은 앉는 자세를 바르게 하라고 주의를 줄 뿐, 바른 자세가 곧 바른 인격이라고는 아무도 얘기해 주지 않는다.

글로벌 사회에서 사관생도처럼 바른 자세면 일단 기본은 갖춘 셈이다. 미국으로 이민 간 동양계 사람들이 나름 성공을 하고서도 주류사회에 편입하지 못하는 가장 큰 원인이 바로 이 바르지 못한 자세이다.

일본인들은 식사 그릇을 들어 입에 가져다 먹는 습관이 있다. 바로 무사(武士)들의 식사습관이다. 일본 상류층의 인사 동작을 보면 고개를 그대로 두고 반듯한 자세에서 엉덩이를 뒤로 살짝 뺀다.

사실 따지고 보면 허리를 한껏 굽히는 인사법은 원래 한국의 예법이 아니다. 한국 백화점들이 일본에서 수입한 것으로 물건 하나라도 더 팔기 위해 일본인들이 개발한 친절 인사법이다.

한데 일본 인사법을 배운 한국인들은 그냥 굽히는 정도가 아니라 목과 어깨도 함께 움츠린다. 특히나 갑(甲)에게는 완전 자라목으로 턱까지 내밀어 말 그대로 짐승격이다. 국그릇에 입을 갖다 대는 습관이 인사할 때 그대로 나오는 것이다. 하여 자기도 모르게 주눅 들고 쫄아든 비굴한 자세가 되고 말아 사대 근성에다 식민노예 근성, 그리고 위선까지 보태진 인상을 주게 된다.

일본에서 수입한 배꼽인사

|

| 70년대 코끼리표 전기밥통과 함께 수입된 일본 백화점 현관 입구 도우미식 배꼽인사법. 상대의 눈을 못 보고 그냥 내리깐다. 손님을 왕으로 모시겠으니 그저 물건 하나만 사 주십시오! 명품은 굽신거리며 팔지 않는다. |

그런가 하면 요즘 서구 선진사회에서는 가장 호감 받는 동양 여성으로 미얀마의 아웅산 수치와 중국 시진핑(習近平) 주석의 부인인 펑리위안(彭麗媛)을 꼽는다. 이 두 사람의 자세는 동양의 그 어떤 패션모델보다도 자세가 바르고 당당하기 때문이다.

요즘 아이들을 어린이집에 보내면 이 배꼽인사부터 먼저 배워 온다. 그리고 이때부터 아이들은 상대방을 똑바로 쳐다보지 못하게 된다. ‘을(乙)’이 되는 훈련을 예절교육이라고 가르친 것이다. 또 얼마 전 대한체육회에서 국가대표 선수들을 모아 놓고 글로벌 매너를 배우게 한다며 어느 여성 강사를 불러다 가르치는데, 공개된 장면을 보니 선수들을 마주보게 세워 놓고 이 굽신절을 주고받는 연습을 시키고 있었다. 선진 문명사회인들에겐 마치 애견훈련처럼 비치는, 글로벌 하인 만들기를 글로벌 매너 교육이라고 사고팔고 있으니 대한민국의 미래가 정말 걱정된다.

아무렴 어느 민족 할 것 없이 봉건시대에는 겸손, 공손을 강조하는 전통적인 인사법이 보다 경쟁력 있는 고품격 매너였다. 하지만 거기에는 계급과 서열에 맹목적 복종을 강요하는 비인격적 독소가 들어 있다.

하여 오랜 사대와 반골(反骨), 피(被)식민지배, 그리고 독재와 피독재 근성으로 심성이 뒤틀어진 한국인은 상대가 자기보다 더 숙이면 으쓱해하고, 굽신대면 기특해하며, 목까지 움츠리고 낮춰 내밀면 득의양양해한다. 인사라기보다는 갑(甲)과 을(乙)의 관계를 확인하는 의례라고 하는 것이 더 정확하겠다. 한국인의 ‘갑질’ 문화도 이 굽신인사법에서부터 시작된다 해도 과언이 아니다. 철저한 계급사회인 것이다.

하나 이런 자기비하 내지는 피학적(被虐的) 인사법을 세계인들은 도무지 이해를 못한다. 봉건사회도 아닌데 웬 노예? 인간 존엄성을 포기하거나 무시하는 어이없는 일로 인식한다. 온전한 인격체로서의 자격 상실로 보는 것이다. 아무렴 남의 문화를 존중한다지만 그 거북함은 어쩔 수 없겠다. 때문에 그런 사람과는 아무리 오래 거래하고 사귀어도 ‘친구’로서 받아들이질 않는다.

서구문명의 큰 축 중의 하나인 헬레니즘에서 ‘겸손(humility)’은 ‘비굴(humiliation)’과 동의어였다. 당시 그리스인들은 으뜸이 되는 일에 매우 열정적이어서 자기표현을 중요시했으며 다른 사람과 비교해서 뛰어나기를 열망했다. 그들에게서 ‘겸손’은 삶의 낙오자들에게서나 발견되는 혐오스런 특징이었을 뿐이다. 그 같은 시민정신이 중세에는 기사도, 오늘날에는 젠틀맨십으로 이어져 오고 있다.

서구인의 인사엔 겸손의 의미가 들어 있지 않다. 당당하지 못하면 비굴로 인식할 뿐이다. 한국식 굽신인사법은 자칫 그들로 하여금 자비심 대신 오히려 인종차별하고 싶고 짓밟아 버리고 싶은 잠재된 동물적 충동을 불러일으키게 할 수도 있다. 그러니 겸손하게 사양하고 자신을 낮추는 한국식 인사법은 국내에서, 그것도 사적인 관계에서 우리끼리만 허용되어야 한다.

오늘날의 인사는 사람과 사람이 만나 서로 인격적으로 동등하다는 사실을 확인하는 절차다. 따라서 겸손과 공손을 굽힘이나 숙임, 즉 자기 낮춤이 아니라 바르고 당당한 자세에서 존중과 배려로 표현해야 한다. 허리나 고개가 아닌 눈과 입, 손으로!

지나치게 자신을 낮추는 건 상대에 대한 배려가 아니다

상대의 존엄성이 곧 자신의 존엄성이다. 함께 놀 상대도 인격체로서 조건을 갖추어야 한다. 인격체로서 온전하지 않은 사람을 대접한다는 것은 곧 하인을 신사로 대하는 꼴이다. 이는 결과적으로 자신도 그와 동격임을 인정하는 행위가 되고 만다. 선진국 사교클럽에 이런 사람을 친구라고 데리고 갔다간 데려간 그 회원조차 예외없이 퇴출 내지는 일정기간 클럽 출입금지당한다. 또 집으로 초대했다간 가족들로부터 가장으로서의 신뢰를 의심받게 된다.

솔직히 말해 한국인은 근 백 년 동안 주인장으로 살아 보지 못했다. 독립, 자주, 주체, 인권, 민주, 평등, 정의 구현, 사대 극복, 식민 극복 등등 유독 한국인들이 하루도 거르지 않고 입에 올리고 내리는 용어들이지만, 실은 그만큼 트라우마 내지는 콤플렉스가 크고, 이래저래 한(恨)이 많다는 것이겠다. 한국인들이 이를 극복하려면 먼저 자세부터 바로 세워야 한다.

악수할 때, 건배를 할 때, 서 있을 때, 걸을 때, 식사를 할 때, 회의를 할 때…, 신사는 무조건 바른 자세여야 한다. 심지어 스포츠도 신사들은 바른 자세를 유지하는 종목을 선호한다. 승마와 경마의 차이를 생각해 보면 금방 이해가 갈 것이다.

자세가 바뀌면 반드시 생각도 바뀐다.

꿇을지언정 숙이거나 굽히지 않는 것이 무격(武格)이다. 바른 자세에서 주인의식이 생겨난다. 국제 관계건, 비즈니스 관계건 글로벌 품격의 기본 뼈대는 신사도, 즉 기사도로서 당당함에서 시작한다. 당당하지 못한 겸손이나 온유는 곧 비굴이거나 자신 없음이다.

글로벌 무대에서 자기 가치를 떨어뜨리는 절

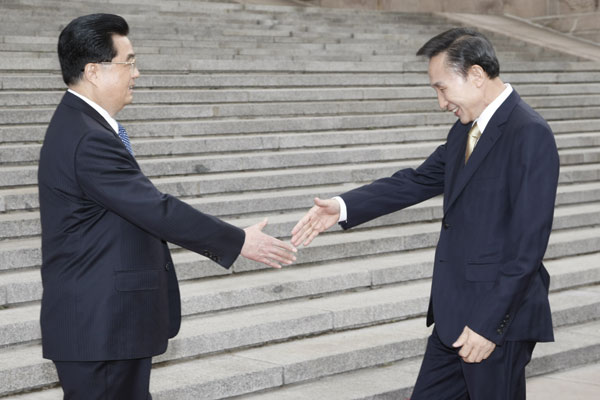

|

| 지난 2008년 5월 27일 중국을 방문, 후진타오 중국 국가주석의 영접을 받는 이명박 대통령. 자라목에 상대방 눈 대신 손을 바라보는 어글리 매너다. |

우리는 어른에게 “인사드린다!”란 말을 한다. 하지만 인사란 누가 누구에게 바치고 받는 것이라는 인식부터 고쳐야 한다. 이 유교적 관념과 군사문화에서 굳어진 계급적 사고방식을 바꾸지 않고서는 국제사회에서 한국은 영영 주류로 올라설 수 없다. 인사는 ‘드리는’ 것이 아니라 인격끼리 ‘나누는’ 것이다. ‘평등’도 바른 자세에서 시작한다.

한 번 식민지배당하면 그 ‘노예근성’을 극복하는 데 한 세기가 걸린다고 한다. 한 번 꺾어진 나무는 결코 바로 서지 못한다. 예법이든 지조든 꺾임은 한순간이지만 다시 세우기는 그렇게 힘든 것이다. 해서 새삼스레 더 엎드리고, 더 굽히고, 더 움츠리고, 더 숙이라는 게 아니라 그냥 바로 서자는 데도 그게 그리 어려운 것이다.

다시 강조하지만 눈과 언어로 소통하면 인격, 고개로 소통하면 짐승격, 허리로 소통하면 하인격으로 구분하는 것이 서구인들과 중국인 등 선진문명 사회권 사람들의 기본적인 인식코드이다. 기껏 상대를 우대해 주고 하대받다니 이런 억울할 데가 어디 있으랴마는 세계인들보고 그 인식을 바꾸라고 강요할 수는 없는 노릇이다.

공자의 나라에서도 찾아볼 수 없는 굽신인사법을 우리식이라 고집하는 것은 어리석은 일이다. 인사에서 굽신 절을 빼지 않으면 한국은 언제까지나 글로벌 매너 미개국에 머무를 수밖에 없다. 그러니 인사와 절을 분리하되 절은 제례나 의례에서만 사용하는 것이 바람직하다.

자기 가치는 배꼽 키우기부터!

품격 없인 명품(名品), 명문(名門), 명가(名家)가 없다. 저품격 매너에서는 저급한 발상밖에 나오지 않는다. 굽신대는 사람이 만든 제품에 신뢰가 가지 않는 것은 당연한 일, 비싸게 사 주고 싶은 마음이 안 난다. 인간 존엄성을 모르는 사람이 만든 작품에 경외심이 우러나올 리 없다. 허리 굽히고 고개 숙이는 각도만큼 자기 가치는 물론 메이드인코리아의 글로벌 시장 가격이 깎여 나간다.

배보다 배꼽이 더 큰 것을 우리는 명품이라 부른다. 그 배꼽의 크기가 곧 품격의 차이다. 한데 허리 굽히고, 고개 숙이고, 똑바로 쳐다보지도 못하고, 숨도 제대로 못 쉬면서 어찌 배꼽을 키우랴?

결국은 사람이다. 최고의 기술을 확보하기 위해 끊임없이 노력하는 만큼이나 최고의 매너를 습득하기 위해서도 투자를 해야 한다. 고품격 매너로 인적 자원을 디자인해 나가야 한다는 말이다. 그리하여 국제사회에서 “한국 사람들이 달라졌어요!”란 소리가 나와야 한다. 바른 자세여야 제값 받고 사람대접 받는다. 대한민국이 바로 선다.

'한국' 카테고리의 다른 글

| [은평 꿈에그린] 광화문 30분 거리…웬만한 곳 전세금으로 내집이 (0) | 2015.10.24 |

|---|---|

| 한국인 삶의 만족도 OECD 최하위권 (0) | 2015.10.20 |

| [스크랩] 일제강점기 시대에 일본의 만행 (0) | 2015.10.09 |

| 1인당 평균 2억원 증여 받아 (0) | 2015.10.08 |

| 사도세자는 조선 왕조 최악의 연쇄살인마였다 - 모두 1백여명 살해, 하루에 6명도 살인 (0) | 2015.09.24 |